임리(淋漓), 촉촉하고 자욱한

|

“돈을 물 쓰듯 한다”라는 표현이 있다. 물이 귀하디귀한 사막기후의 사람들에겐 아연한 말일 것이다. 기후 재앙의 시대, 봄 가뭄이 연례행사가 된 요즘은 우리도 물 부족을 절감하곤 하나, 한국을 포함한 극동아시아는 비교적 물이 풍부한 지역에 속한다. 특히 여름 장마철 습기는 대단하다. 꼭 우기가 아니더라도 습윤한 기후를 체감할 기회는 적지 않다. 비 갠 뒤 내 건너 앞산 중턱에 피어오르는 운기는 한국 전원의 흔한 풍경이다. 새벽 농무를 가르며 촘촘한 물길을 오가는 거룻배를 젓는 삿갓 쓴 어부는 중국 강남을 대표하는 정경이다. 정원의 낙숫물 소리와 함께 음미하는 농밀한 말차는 습기 가득한 일본의 여름 차밭 공기를 응축한 듯한 맛이다. 동아시아 한자 문화권 사람들 마음속 한구석엔 촉촉하게 물기를 머금은 자리가 깃들어 있다.

“임리(淋漓)”라는 한자어가 있다. 어느 언어나 의성어 의태어는 어려운 법이지만, 예전 문어체 한문에서 많이 쓰였고 요즘은 별로 볼 일이 없어 더욱 낯선 느낌을 준다. 그러나 뜯어보면 그리 난해한 말도 아니다. 이 말이 어렵게 느껴지는 이유는 어구 표면 아래에 파악하기 까다로운 심원한 심상이 숨어 있기 때문이다.

어구를 이루는 두 글자에 모두 ‘물’(氵=水)이 포함되어 있으므로, 물기나 습기와 관련 있는 단어라는 사실은 쉽게 짐작할 수 있다. 나머지 요소, 즉 ‘림(林)’과 ‘리(离=離)’는 음가 표지이다. 한자 어구 중 서로 연관된 음가를 갖는 두 글자로 구성된 것을 쌍성첩운(雙聲疊韻)이라고 한다. 한자의 음은 초성(初聲)인 ‘성(聲)’과 중성ㆍ종성의 합인 ‘운(韻)’으로 구성된다. 예를 들어 ‘강(江)’이란 글자에서 ‘ㄱ’은 성이고 ‘앙’은 운이다. ‘쌍성’은 성이 겹친 두 글자로 이루어진 것, 그리고 ‘첩운’은 운이 같은 두 글자로 이루어진 어구를 가리킨다. 즉 ‘기구하다’(길이 울퉁불퉁함. 험난하고 곡절 많음의 비유)의 ‘기구(崎嶇)’는 쌍성이고, ‘지리멸렬(支離滅裂)’의 ‘지리’와 ‘멸렬’은 각각 첩운이다. 그러므로 ‘임리’(림리, linli)는 쌍성어임을 알 수 있다. ‘림(淋)’은 ‘물을 끼얹다, 물이 흘러내리다, 젖다’, ‘리(漓=灕)’는 ‘스며들다, 물이 흐르는 모양, 물이 흘러내리는 모양’ 등의 사전적 뜻을 가지나, ‘림리(淋漓)’라는 결합어의 의미는 두 글자 각각의 뜻의 결합이 아니다. 그것은 물기와 관련된 어떤 상태를, 그 자체의 음악적 리듬감은 갖되 의미로부터는 자의적으로 독립된 ‘림리’라는 소릿값으로 지시하는 것이다. 그리하여 ‘임리’라는 두 글자 어구는 흘러 흥건한 모양, 뚝뚝 떨어지는 모양, 흠뻑 젖은 모양, 아름답게 이어진 모양, 풍성한 모양 등등을 뜻하게 된다.

자의적 음가의 기원을 찾는 것은 무의미한 짓이다. 최초의 의미가 형성된 이래 그 의미가 구르고 흘러 풍성한 영역을 아우르게 된 과정을 더듬는 것은 지난한 작업이 될 터이다. 그러나 이 단순한 두 음절의 소릿값이 가리키는 이미지의 근원을 멀리서 바라보는 일은, 희미하고 몽롱하여 용이하지 않되 웅숭깊고 풍부하여 충분한 보람이 있는 독해가 된다.

먼저 짚고 넘어가지 않을 수 없는 점은, ‘임리’는 자의적일지 몰라도 ‘淋’과 ‘漓’라는 두 글자는 결코 자의적인 관계가 아니라는 사실이다. ‘리(离)’는 ‘리(離)’와 같으며, 지금은 ‘이별’의 첫 글자인 것에서 알 수 있듯 ‘떠난다’는 의미가 첫 번째 뜻이지만 원래 ‘붙다’, ‘걸리다’의 뜻이었다. 이 글자는 본래 새를 잡는 자루 달린 그물로서, 형태상 ‘필(畢)’, ‘한(罕)’ 등과 동일 계열의 글자였다. 그런데 금문(金文) 시기에 위쪽에 소릿값을 표지하는 요소가 추가로 붙기 시작한다. 비슷한 음가의 ‘림(林)’이 그것이다. 어떤 형태에서는 ‘木’ 하나로 줄어들기도 하고, 어떨 때는 ‘艸’의 형태로 제시되기도 한다. 이 ‘艸’가 ‘屮’로 줄어들었다가, 현재의 ‘亠’로 살아남았다. 결국 현재의 해서체 정자엔 드러나 있지 않으나 ‘림리(林离)’는 원래 떨어질 수 없는 한몸의 소릿값을 가진 두 글자의 만남이었던 셈이다.

|

| ▲이(离). 전국시대 진(晉)의 도장 중에서 |

| ▲이(离). 곽점초간(郭店楚簡) 『노자(老子)』 을본(乙本) 중에서 그러나 음가보다 더 중요한 것은 이 단어가 가리키는 이미지다. 이를 위해서는 ‘리(離)’라는 글자에 대해 좀 더 살펴보아야 한다. 이 ‘리’에는 위에서 살펴본 것처럼 ‘붙음’ 그리고 ‘이어짐’의 뜻이 있다. ‘리’의 음가를 갖는 글자 중 ‘붙다’, ‘걸리다’, ‘이어지다’의 뜻을 가져 거의 ‘離’처럼 쓰이는 글자로 ‘麗’가 있다. 이 글자는 ‘곱다’는 뜻일 때는 ‘려’로 읽지만, 이와 같은 뜻일 때는 ‘리’로 읽는다. 이어져 물을 주고받는 두 개의 못처럼 서로 격려하며 인성을 도야하는 벗들을 가리키는 이택(麗澤)이라는 단어가 대표적 예이다.

이런 용법의 형상화 중 가장 극적인 예가 회소(懷素)의 〈자서첩(自敍帖)〉이다. 자신의 글씨의 특징을 드러내기 위해, 회소는 다음과 같은 시(詩)를 인용하고 있다. (어사(御史) 허요(許瑤)의 시)

志在新奇無定則 새롭고 기이한 글씨를 쓰려 정해진 법칙 두지 않아

古瘦灕纚半無墨 예스럽고 비쩍 마른 획 계속 이어지며 어설픈 묵흔 조금도 없네 |

| ▲지재신기무정칙 고수리리반무묵(志在新奇無定則 古瘦灕纚半無墨). 회소(懷素) 〈자서첩(自敍帖)〉 중에서. 대만 타이베이 고궁박물원 소장 이 부분의 글씨가 ‘고수리리반무묵(古瘦灕纚半無墨)’이란 구절을 그대로 형상화하고 있다. 먹 자국 반쪽도 두지 않으며(半無墨) 오래된(古) 나무껍질처럼 바싹 마른(瘦) 획이 글자에서 글자로 구비구비 이어지고(灕纚) 있는 것이다. 여기서 ‘灕纚’는 기실 ‘離麗’이다. 한쪽엔 물(氵) 다른 쪽엔 실(糸)이 붙었지만, 물과 실이 다른 쪽에 붙었더라도 별반 달라질 건 없었으리라. 여기서 요체는 ‘리’(li)라는 음가의 ‘離’와 ‘麗’가 언뜻 구분된 장벽처럼 보이는 경계 즉 글자와 글자를 넘어 계속해서 이어지고 있는 형상을 나타내고 있으며, 이 두 글자가 붙어 그 형상화를 더욱 강화하는 의태어로 기능하고 있다는 사실이다. 비백(飛白, 붓털이 닿지 않아 획 중간 듬성듬성 보이는 흰 부분)마저 보이는 바싹 마른 획의 이어짐도 ‘灕’라고 표현하고 있으니, 이 글자가 가리키는 주된 이미지는 물기에 있지 않고 이어짐에 있음을 잘 알 수 있다. 그렇다면 우리의 주제인 ‘임리(淋漓)’에선 왜 습기 내지 물기가 이어지고 있다고 한 것일까.

겸재 정선이 그린 산수도(山水圖)가 있다.

|

| ▲겸재 정선 산수그림(山水圖). 세로 179.7cm, 가로 97.3cm. 국립중앙박물관 소장(소장품번호: 본관3774) 거장의 솜씨를 유감없이 발휘한 걸작 산수화이다. 여름날의 습윤한 공기와 생명력 넘치는 정취를 정말이지 멋지게 형상화해냈다. 이 그림 왼쪽 위 구석엔 표암 강세황의 다음과 같은 감상평이 쓰여 있다.

예스럽고 빼어난 돌산ㆍ근원이 보이지 않는 졸졸 흐르는 물줄기ㆍ키 큰 버드나무와 우거진 대나무ㆍ사립문으로 드나드는 초가지붕 인 누각 등등이 아득히 펼쳐진 운무 사이로 가려졌다 드러났다하고 있어서 흥건하고 무성한 운치의 극치를 보이고 있으니, 이 그림은 곧 겸재 중년기의 최고 득의작으로서 진실로 보배로이 완상할 만하다. 소음이 그치지 않는 속세의 도시 한가운데에서 보게 되었는데, 펼쳐 감상하였더니 늙은 눈이 번쩍 뜨였다. 어떻게 하면 이 속으로 들어가, 초가 누각 난간에 기대어 시를 읊으며 멀리 경치를 감상하고 있는 저 사람과 마주 앉아서 마치 세상 밖인 듯한 맑고 그윽한 즐거움을 함께 누릴 수 있을까? 동기창은 (왕유의 고사로 유명한) 망천(輞川) 경치를 그린 그림에 다음과 같은 평을 남겼다. ‘이 그림은 인간 세상을 아예 잊기 위한 수단이다. 나귀 방울 소리와 말똥으로 가득한 저잣거리 밖에선 살 방도를 찾을 수 없다고 그 누가 말했는가?’

1773년 10월, 표암 씀. 圖中山石蒼奇, 幽泉滴瀝, 高柳叢篁, 草閣柴扉, 掩映呑吐於烟雲杳靄間, 極淋漓薈蔚之致, 乃謙翁中年最得意筆, 眞足寶玩. 偶得披賞於滾滾城塵中, 衰眸頓明. 顧安得身入此中, 與憑欄吟眺者, 共榻對坐, 同享物外淸幽之樂? 董思白題輞川圖云, 此爲大忘人世之家具, 孰謂騾鐸馬通外, 更無活計? 癸巳小春豹菴題. |

| ▲정선 산수그림 중 강세황 제발 부분 세상 밖 맑은 즐거움을 누릴 수 있는 그림이라는 둥 클리셰로 가득찬 예사로운 비평이지만, 한 가지 매우 의미심장한 구절이 등장한다. 평범하기에 오히려 가치있는 표현이다. 즉 ‘임리회울(淋漓薈蔚)’이라는 말이다. ‘회울’은 초목이 무성한 모양이다. ‘임리’는 위에서 이야기한 것처럼 물기 있는 어떤 것이 구비구비 이어져 있는 모양이다. ‘임리회울’은 그림 속 여러 경물들을 둘러싼 ‘묘애(杳靄, 아득히 펼쳐진) 연운(烟雲)’ 즉 구름인지 안개인지 이내인지 모를 자욱한 운무의 형상과 특질을 묘사한 어구이다. 이 무성한 물의 기운은 왜 이렇게 이어져 있는 것일까?

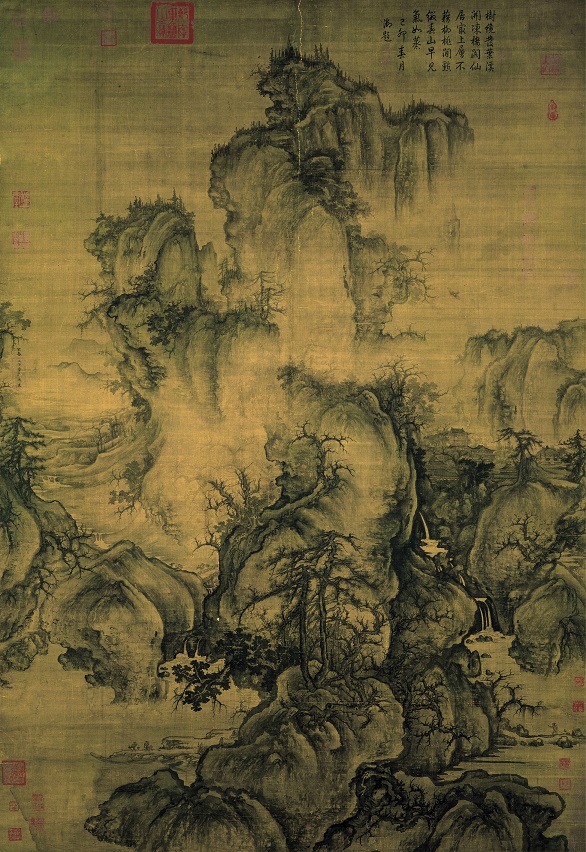

한중일의 수묵 산수화에서 사실 이런 이미지는 매우 흔한 것이다. 이 면면한 전통의 가장 위대한 원형을 저 유명한 북송 시대 산수화의 걸작인 곽희(郭熙)의 〈조춘도(早春圖)〉에서도 찾아볼 수 있다. 〈조춘도〉의 계절은 이른 봄이기에 정선의 그림과 달리 나무들의 가지 끝은 아직 바싹 말라 있다. 그래도 천지에 가득한 봄의 생기는 도저히 억누를 수 없다. 이 생기는 화면 하단에 펼쳐진 물의 주제는 물론, 화면 전체 특히 중단에 자욱한 운기로 인해 더욱 강화된다. 자욱한 습기 표현의 하이라이트는 화면 아래에서 중간으로 강력히 이어진 산줄기와 화면 상단에 우뚝 솟은 산줄기의 접합부에 있다. 이 산줄기는 이어진 것인가 끊어진 것인가? 그 중간을 가로지른 연무 속 희미한 나무 그림자를 통해, 연무 너머 산줄기는 이어져 있는 것임을 짐작할 수 있다. 경물만큼이나 연무도 연속되어 있다. 고인 물, 흐르는 물, 공기 중의 물, 각기 농도의 차이만 있을 뿐, 이른 봄 천지에 가득한 생명의 기운은 끊임없이 이어진 물기와 습기 속에서 활발발(活潑潑)하게 생동하고 있다.

|

| ▲곽희 〈조춘도〉(전체). 대만 타이베이 고궁박물원 소장 |

▲곽희 〈조춘도〉 중에서

위에서 말한 것처럼 사전상의 ‘임리(淋漓)’의 뜻은 여러 가지다. 줄줄 흘러내리기도 하며, 스며들기도 하며, 뚝뚝 듣기도 하며, 무성하기도 하다. 모두 맞다. 사전은 문맥에 따른 구체적 의미를 짚어주어야 하므로 이런 번잡함은 어쩔 수 없다. 그러나 이 모든 표면적 의미 아래에는 원형의 이미지가 있다. 그것은 천지에 가득 차 끊임없이 이어진 물기 혹은 습기이다. 극동 아시아의 산수화에서도 이는 굳건한 전통을 가진 이미지이다. 이 이미지는 동아시아인의 원형적 심상에 맞닿아 있다. 그렇기에 이 요소는 특정한 유파나 양식에 선행한다. 애초에 이 지역 산수화가 왜 대개 수묵으로 그려졌는지를 생각해 보자. 동아시아 수묵 산수화의 전통에는 화면 속 개개의 주제(경물, subject)의 재현보다 훨씬 더 중요한 사명이 있다. 천지간에 아득히 펼쳐진 생명의 기운, 인간의 지력으로 도저히 다 파악할 수는 없으나 분명히 존재하는 그 기운을 부족하나마 화면에 펼쳐내는 일이 그것이다. 이를 표현하기 위해선 회화 이전에 이를 먼저 성취한 필선의 전통에 기대는 것보다 더 나은 방법이 없었다. 산수화의 위대함은 서예의 전통을 계승하되 먹의 가능성은 더욱 확장시킨 데 있다. 그 안에 포함된 경물의 도상 또한 물론 중요하나, 그것에만 집중한다면 대체로 허망한 결론에 이르기 십상이다. 서양화 독해에 익숙한 감상자들이 빠지기 쉬운 궁도(窮塗, 막다른 길)이다.

글쓴이 : 윤성훈

한국고전번역원 원전정리실 연구원