대한의 의로운 선비 정시해

| 번역문 |

(공은) 면암(勉菴) 최익현(崔益鉉) 선생이 옥천(沃川)에서 의병(義兵)을 일으켰다는 소식을 듣고, 옷소매를 떨치며 일어나 영호남을 분주히 오가며 영웅과 호걸들을 규합하였다. 선생께 믿음을 얻어 침소(寢所)를 함께 쓰며, 기밀한 일을 주선하고 온갖 노력을 기울여 추진하였다.

그런데 불행하게도 선생은 일이 잘못되어 포위망에 갇혔는데, 탄환이 비처럼 쏟아졌다. 공은 선생께 화가 미칠까 두려워 자신의 몸으로 선생을 감싸 안았다. 그러다가 유탄(流彈)에 맞았으니, 옆구리에서 피가 폭포처럼 솟구쳤다.

선생은 공의 상처를 어루만지며 이르기를, “사람이 누군들 죽지 않으랴만, 그대는 유독 의(義)를 지키다 죽는구려. 그대 무얼 한하려나?”라고 하였다. 공은 “소자(小子) 마땅히 여귀(厲鬼)가 되어 저 추악한 무리들을 쓸어 없애버리겠습니다. 선생께 바라옵건대 위로는 나라의 원수를 갚고, 아래로는 소자의 원통함을 씻어주소서.”라고 하였다. 그리고는 자리에 있던 여러 사람에게 이르기를, “내가 죽었다고 해서 멈추지 말고, 대업(大業)을 마치는 데 힘쓰시라!”고 하였는데, 말뜻이 아주 장렬하였다, 선생이 “내가 그대의 뜻을 알고, 그대는 내 마음을 아니, 많은 말일랑 하지 마시게.” 하였다. 말이 끝나자, 공은 편안하게 눈을 감았다. 병오년 윤4월 20일 술시(戌時)였다.

선생과 여러 사람은 공의 주검을 쓰다듬으며 통곡하였다. 곡소리는 밖에까지 들려 성안에 가득 찼으니, 눈물을 뿌리지 않는 사람이 없었다. 이때 날씨가 명랑하고 쾌청해서 사방에 구름 한 점 없는 푸른 하늘이었는데, 별안간 커다란 우레와 번개가 내리쳐 천지에 진동하였으니, 또한 기이한 일이었다. 혹시라도 공의 원통함과 분노가 위쪽으로 저 푸른 하늘에 닿아서 그러했던 것인가.

| 원문 |

聞勉菴崔先生, 倡義擧于沃川, 投袂而起, 奔走嶺湖, 糾合嶺湖. 爲先生所信, 與共寢處, 機事斡旋, 盡瘁做去. 不幸先生誤在圍中, 飛丸如雨, 公恐禍及先生, 挺身翼蔽, 爲流丸所中, 脇血湧如瀑泉.

先生手摩公傷處, 謂之曰“人孰無死, 君獨死於義. 何恨乎?” 公曰“小子當爲厲鬼, 掃滅醜類矣. 伏願先生, 上復國家之讎, 下雪小子之寃.” 因謂在座諸公曰“勿以我死自沮, 勉卒大業.” 語意益壯. 先生曰“我知子意, 子知我心, 勿多言.” 言畢, 恬然而逝, 卽丙午閏四月二十日戌時也.

先生與諸公, 撫屍痛哭, 痛哭聞外滿城, 男女莫不灑泣. 時天朗氣晴, 四無雲而靑天, 瞥眼間迅雷大電, 盪天動地, 亦異事也. 或公之冤憤, 上格彼蒼而然歟.

-정시해(鄭時海, 1872~1906) 『일광집(一狂集)』 권4 부록(付祿) 「전(傳)」

| 해설 |

이 글에서 ‘옥천(沃川)’은 전라북도 순창의 옛 이름이다. 그리고 원문에서 ‘옷소매를 떨친다’라는 뜻을 지닌 ‘투몌(投袂)’는 『춘추좌씨전(春秋左氏傳)』 선공(宣公) 14년 기사에 나오는 말이다. 춘추시대에 초(楚)나라 장왕(莊王)의 사신 신주(申舟)가 제(齊)나라를 예방하러 가는 길에 송(宋)나라를 지나면서, 길을 빌린다는 인사를 하지 않았다. 이에 송나라 사람들이 신주를 죽였는데, 장왕이 이 소식을 듣고 격분한 나머지 “옷소매를 떨치고 일어나 달려가느라, 신발은 궁전 앞 토방에서 신고, 칼은 침문(寢門) 밖에서 허리에 차고, 수레는 포서(蒲胥)라는 시가지에서 올라탔다.[投袂而起, 屨及於窒皇, 劍及於寢門之外, 車及於蒲胥之市.]”고 한다. 이로 미루어 보면, ‘투몌’는 원수에게 반드시 복수하고자 하는 그 분연한 마음을 나타내는 말이다.

윗글은 강천수(姜天秀, 1863~1951)의 찬(撰)으로『일광집』의 부록에 실려 있다. 강천수의 본관은 진주(晉州)이며, 자는 중민(仲民), 호는 거산(巨山)이다.

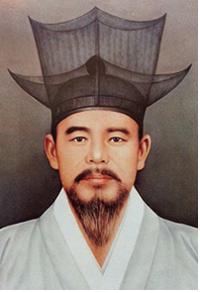

입전(立傳)의 대상이 된 정시해의 본관은 진주(晉州), 자는 낙언(樂彦), 호는 일광(一狂)이다. 전라북도 고창 출신으로, 송사(松沙) 기우만(奇宇萬)과 면암 최익현의 문하에서 수학하였다.

▶ 정시해

공은 1899년 1월 어머니 신씨(愼氏)의 상을, 1901년 11월 아버지 송담공(松潭公)의 상을 연달아 당했다. 공은 양친을 위해 6년이란 세월 동안 시묘(侍墓)하면서 일기를 남겼다. 문집에 실려 있는 「여묘일기(廬墓日記)」가 그것이다.

그 후 을사늑약(乙巳勒約)으로 국권을 빼앗기자, 현실을 개탄하던 공은 곧장 면암을 찾아갔다. 당시 토적소(討賊疏)를 올리다가 지쳤던 면암은 공에게 영남의 지사들을 규합하여 봉기(蜂起)를 준비하도록 하였다. 이 무렵부터 공은 나라를 잃은 미친 백성이란 뜻에서 ‘실국광민(失國狂民)’이라고 자칭하는 한편, 자호(自號)를 ‘일광(一狂)’으로 삼았다.

다음은 「나라의 변고가 이 지경에 이르렀기에 의병을 일으키려고 한천정사(寒泉精舍)에서 서로 의논하다가 절구(絶句) 2수로 평소의 뜻을 조금 드러내다[國變至此欲擧義 相議於寒泉精舍 以二節語微示素意」라는 제목의 시 2편이다. 각각 5언과 7언이다.

|

임금의 치욕에 신하는 죽어야 하니/ 主辱臣當死 찬물 졸졸 흐르고 세상 벌써 어두운데/ 寒水潺潺世已昏 |

공이 죽고 난 뒤, 나머지 열세 사람은 모두 살아남았다. 면암은 휘하의 유종규(柳鍾奎)에게 관을 구해오라 하고, 나기덕(羅基德)에게는 관 위에 ‘대한의 의로운 선비 정시해의 널[大韓義士鄭時海之柩]’이라고 쓰도록 했다. 그리고 자신은 만시(輓詩) 한 편을 남겼다. 일광의 나이 33살 때의 일이다.

|

해 떨어지는 순창관에서/ 落日淳昌館 |

일광기념관은 고창 읍성[모양성(牟陽城)]에서 아주 가깝다. 주소는 고창읍 중앙로 264. 관장은 일광 선생의 증손자 정만기 씨다.

글쓴이유영봉(劉永奉)

전주대학교 역사문화콘텐츠학과 교수

'교육 > 고전의 향기' 카테고리의 다른 글

| 죽음의 기억 (0) | 2017.06.13 |

|---|---|

| 늙음에 대하여 (0) | 2017.06.10 |

| 정해 놓은 길에 집착 말라 (0) | 2017.06.07 |

| 죽음과 바꾼 스승의 가르침 (0) | 2017.06.01 |

| 흙 인형과 나무 인형 (0) | 2017.05.29 |