평히하여 난해한 전아(典雅)의 경지

- 죽남 오준의 글씨를 보다

동고(東皐) 선생의 서릉시필록(西陵試筆錄)을 읽고 감회가 일어 짓다

문단의 온갖 시끄러운 새소리 씻어 내라 하실 제

몇 번이고 거친 말로 종이*를 망쳤어도

잘 헤아려 아름답게 다듬어 주시곤 하였지

너른 바다 엿볼 수 없는 좁은 소견 안타까워

근본을 닦아 자기 터전 마련해야 함을 절실히 깨달았으나

머리가 세어서도 실수가 많은 이 제자*는

선생께 의지하며 책에 써주신 말씀만 되뇔 뿐이네

*제자: 원문의 ‘후파(侯芭)’는 원래 양웅(揚雄)의 제자로서, 양웅에게 『태현경(太玄經)』을 배웠고 스승이 죽자 삼년상을 지냈다고 한다.

壁閱東皐先生西陵試筆錄感而賦之 열동고선생서릉시필록감이부지

東皐携我講西園 동고휴아강서원

一洗詞林百鳥喧 일세사림백조훤

蕪語幾回災蜆紙 무어기회재현지

賞音曾遇斲犧尊 상음증우착희준

自憐持管難窺海 자련지관난규해

最覺培根正得坤 최가배근정득곤

白首侯芭多失墜 백수후파다실추

依歸只誦卷中言 의귀지송권중언

|

특이한 개성은 툭 튀어 눈에 잘 띈다. 호오가 명백히 갈리며, 그에 대한 이유를 대기도 쉽다. 반면 전아(典雅)함은 설명하기 어렵다. 법도[典]란 예부터 있던 것이요, 고아(高雅)함이란 싫다 하기 힘든 훌륭함이기 때문이다. 전아한 아름다움은 평이하며 편안하다. 평소 모범으로 삼던 전고를 바탕으로 삼으므로 물처럼 스며든다. 물고기는 헤엄치고 있는 물을 그저 그러한 것으로 여길 것이다. 늘 지나는 길은 말로 풀어내기 힘들다. 그러니 법도에 맞아 바르며 항상 보던 규범에 맞고, 우아하여 넘침이 없어 편안히 아름다운 것은, 오히려 똑 부러지게 말로 풀어내기 힘든 법이다.

죽남(竹南) 오준(吳竣, 1587: 선조20 ~ 1666: 현종7)은 한 시대를 대표하는 서예가였다. 석봉 한호를 계승한 글씨의 대가로서 당대에 무척 명성이 높아, 왕실의 옥책(玉冊)이나 주요 인사의 비명(碑銘) 등 중요한 필적을 많이 썼다. 그러나 생전의 높은 명성에 비해 그의 글씨는 후대에 그다지 널리 알려진 편이 못 된다. 가장 큰 요인으로 그가 삼전도비, 즉 청나라의 침략에 무릎을 꿇은 후 승전국의 강요에 의해 세워진 〈대청황제공덕비(大淸黃帝功德碑)〉의 글씨를 쓴 사람이었다는 사실을 들어야 할 것이다. 우리 역사에 손꼽을 치욕의 한 페이지에 일조한 인물로서, 그의 능서(能書)는 의도적으로 잊힌 측면이 있다. 위창 오세창(吳世昌)은 『근역서화징』에서 『해동호보(海東號譜)』라는 자료를 인용하면서, 오준이 “문장에 능하고 글씨도 잘 썼는데 삼전도비의 글씨를 써 한을 품고 죽었다”(能文善書, 書三田碑, 抱恨而終)라고 했다. 『조선왕조실록』 영조 5년(1729) 11월 10일 기사에는, 오준이 삼전도비를 쓴 후 다시는 사대부 가문의 묘문(墓文)을 쓰지 않았다는 무함(誣陷)을 당한 데 대한 억울함을 호소하는 현손 오광운(吳光運)의 상소가 기록되어 있다. 오광운은 상소에서 오준이 그 이후에도 사대부가의 비문은 물론 왕실의 주요 문서를 많이 썼다는 사실을 열거하며 해명하였다. 따라서 삼전도비의 글씨를 썼다는 사실이 실제로 오준의 활동에 제약을 가져오지는 않았음을 알 수 있다. 다만 사람들이 이를 오준의 큰 오점으로 인식했다는 사실 또한 잘 알 수 있다. 짐작컨대 그 자신도 당연히 이를 불명예로 여겼을 것이다.

|

약산(藥山) 오광운은 오준의 묘지명에서 “공은 글을 간이(簡易) 최립(崔岦)에게, 글씨는 석봉 한호에게 배웠다”(公學文於崔簡易, 學書於韓石峯)라고 말했다. (『藥山漫稿』 권18) 오준의 문집인 『죽남당고(竹南堂稿)』는 외손인 이봉조(李鳳朝)에 의해 편찬ㆍ간행되었다. 『죽남당고』는 부록을 제외한 원집(原集)이 모두 12권인데, 그 가운데 권1~8이 시(詩)로서 460여 제(題)가 수록되어 있다. 이봉조는 『죽남당고』 끝에 부친 발문에서 동고(東皐) 즉 간이 최립과 동명(東溟) 정두경(鄭斗卿)이 오준의 시를 칭찬한 시구를 소개했다. 최립은 시보다 문장이 더 유명하지만, 정두경은 당대 가장 중요한 시인 중 한 명으로 꼽힌다. 문집의 발문에 인용된 상찬의 시구를 곧이곧대로 받아들일 수는 없다. 다만 적어도 오준이 평생 시작(詩作)에 적잖은 공력을 쏟았으며 당대에 어느 정도 평가를 받을 만한 성과를 내었다는 사실은 인정할 수 있겠다. 모든 문학 작품은 시대의 소산이며, 그의 시 또한 당대의 시풍과 호흡을 함께하며 나온 산물이다. 선조의 치세는 조일전쟁의 비극이 있었던 난세였으나, 학문과 문화 방면으로는 많은 대가가 출현했던 성세(盛世)였다. 시풍을 보자면, 전대에 성행했던 송시(宋詩)로부터 벗어나 당시(唐詩)의 영향이 완연히 짙어지고 있었다. 광해군과 인조로 이어지며 역사의 파란은 더욱 거세졌으나, 전란의 와중에도 학예의 도도한 흐름은 지속되었다. 이 시기를 거치며, 주자의 학문에 대한 깊은 연찬과 성리학에 대한 새로운 이해, 진한(秦漢)의 문장과 성당(盛唐)의 근체시에 대한 공부에서 나온 고문(古文)과 당시(唐詩)를 중심에 둔 문풍과 시풍이라는 조선 중기 특유의 학예의 기풍이 확립되었다.

서예 또한 이러한 커다란 시대적 흐름의 한 줄기를 이룬다. 조선 중기를 대표하는 서예가로는 누구보다 먼저 석봉 한호(1543~1605)를 꼽아야 할 것이다. 전란으로 외교 문서가 중차대했던 시기, 사자관(寫字官)으로 맹활약했던 석봉의 명성은 중국까지 퍼졌고, 그는 당대에도 후대에도 누구나 첫손 꼽는 글씨의 대가가 되었다. 그러나 석봉 글씨에 대한 높은 평가는 이러한 활발한 활약만 바탕으로 한 것이 아니다.

▲한호의 글씨. 『석봉한호해서첩(石峯韓濩楷書帖)』 중에서

명대 문예의 변화는 조선에도 영향을 끼쳤다. 다만 다양한 경향성을 띠었던 명과 달리 조선의 경우는 변화의 방향이 주로 과거를 향했다. 글씨에도 복고의 흐름이 발생했다. ‘최고의 글씨란 무엇인가? 서성(書聖) 왕희지(王羲之)의 글씨일 터이다. 그렇다면 모름지기 잘 된 글씨란 왕희지의 글씨를 본받아 쓴 것이어야 한다.’ 당시 사람들이 갖고 있던 글씨에 대한 공통적 관념은 대체로 이러했을 것이다. 이전이라면 왕희지의 글씨를 본다는 것은 꿈조차 꾸기 힘든 일이었다. 그러나 명대 중기 이후 자료의 범람은 이 귀한 모범의 입수를 어렵긴 하지만 불가능하지 않은 일로 만들어 주었다. 왕희지체를 바탕으로 조선 초기의 글씨와 확연히 다른 글씨를 선보인 석봉 한호의 서예는 이렇게 탄생했다. 사자관이었던 한호의 특장은 실용적 수요가 많았던 소해(小楷) 즉 작은 해서체 글씨에 있었다. 왕희지의 소해로는 〈황정경(黃庭經)〉이나 〈악의론(樂毅論)〉이 유명하다.

▲왕희지 〈황정경(黃庭經)〉(좌)과 〈악의론(樂毅論)〉(우) 탁본

석봉 한호에게 배워 그를 계승한 죽남 오준 또한 매우 단정한 필법을 구사했다. 그의 단정한 해서는 근엄함이 중시되는 비문 등 묘도문자에서 특히 빛을 발했다.

▲이순신 신도비(좌)와 이수광 신도비(우) 탁본

▲칠장사 벽응대사비 탁본. 전면 전체(좌) 및 부분(우)

|

충청남도 아산에 소재한 〈이순신(李舜臣) 신도비〉나 경기도 양주의 〈이수광(李睟光) 신도비〉의 글씨를 보면, 글자 전체가 정방형이면서 동글동글하고 획 또한 부드러워 무척 얌전한 인상을 준다. 그의 글씨가 단정하면서도 딱딱하게 보이지 않는 원동력으로 유려한 획을 꼽을 수 있다. 이러한 운필은 경기도 안성 칠장사(七長寺)의 〈벽응대사비(碧應大師碑)〉 등 비문에서도 확인할 수 있지만, 유려한 운필을 보려면 역시 행서(行書)나 초서(草書)로 쓴 친필 묵적(墨跡)을 보는 것이 좋다. 이번 글에서는 이러한 면모를 가장 잘 볼 수 있는 이제까지 잘 알려지지 않았던 죽남 오준의 행서 작품을 소개하려 한다.

경남대학교 박물관 소장 데라우치문고(寺內文庫)는 1995년에 일본 야마구치 대학으로부터 기증받은 98종 135책 총 2천여 점에 달하는 방대한 분량의 조선시대 고문헌이다. 원래 일제강점기 초대 조선 총독이었던 데라우치 마사다케(寺內正毅)가 수집한 것이었는데, 후에 야마구치 대학으로 이관된 것을 경남대학교가 개교 50주년 기념 사업의 일환으로 반환받아 현재에 이르게 되었다. 데라우치문고에는 간찰과 시고(詩稿)를 중심으로 한 귀중한 조선시대 자료가 많이 포함되어 있으며, 특히 전하는 수가 그리 많지 않은 16ㆍ17세기의 것이 많아 더욱 가치가 높다. 데라우치문고 소장 자료는 1998년부터 2023년까지 ‘한마고전총서’로 모두 번역 출간되었는데, 이번에 소개하는 오준의 묵적은 시첩으로서 한마고전총서 21집에 수록된 것이다. |

이 시첩은 원래 제목이 없는데, 한마고전총서를 간행하며 ‘죽남당시첩(竹南堂詩帖)’이란 제목을 붙였다. 2개의 첩으로 이루어졌는데, 첫째 첩에 15수의 시가 수록되어 있는 데 반해 둘째 첩에는 2수밖에 없다. 시는 모두 칠언율시로서 같은 운자(韻字)를 갖는 차운시(次韻詩)가 대다수이다. 이러한 정황으로 볼 때 추가로 다른 시를 써넣을 계획이었던 미완성의 시고로 추정된다. 이 시첩의 시들은 대부분 오준의 문집인 『죽남당고』에도 수록되어 있다. (권4 七言律詩) 그런데 『죽남당고』에는 이 시편(詩篇) 전체의 제목이 ‘동촌이 부쳐 보여준 시에 차운하여’(次東村寄眎韻)로 되어 있고, 각 시 뒤에 ‘右~’ 즉 ‘위의 시는 ~~이다’라는 식으로 부제(副題)를 붙였다. 그런데 『죽남당시첩』 수록 시들의 제목은 각각 시 앞에 있으며 더 자세하기도 하다. 예를 들어, 여기에서 소개하는 ‘동고(東皐) 선생의 서릉시필록(西陵試筆錄)을 읽고 감회가 일어 짓다’(閱東皐先生西陵試筆錄感而賦之)라는 시의 제목이 『죽남당고』에는 그저 ‘옛일을 기술하다’(述舊)로 되어 있는 식이다. 게다가 전체 수록 수도 『죽남당시첩』 쪽이 3수 더 많다. 『죽남당고』의 발문에서 이봉조는 이 문집을 “본가에서 초고 및 가장(家藏) 장첩(粧帖) 원본을 수습하여”(嘗收拾本家草稿及家藏粧帖元本) 편찬한 것이라고 밝히고 있다. 이런 점들로 볼 때, 데라우치문고의 『죽남당시첩』이 『죽남당고』를 편찬할 때 사용했던, 오준 가에서 소장하고 있던 자필 원본이 아닐까 추정해 볼 수 있다. 따라서 이 시첩은 오준 문학 연구를 위한 중요한 원자료가 된다. 그러나 이 묵적의 가치는 이러한 자료적인 면에 그치지 않는다. 이것은 오준이 직접 쓴 필적이어서 서예 작품으로서 가치 또한 크다. 이제 그중 하나의 시를 골라 그 글씨를 톺아본다.

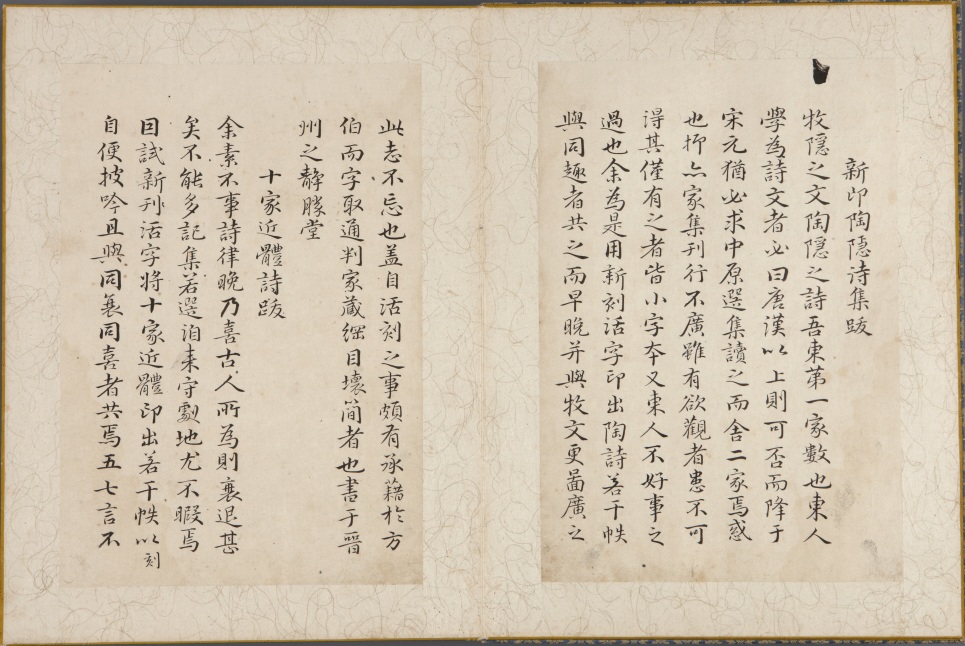

▲『죽남당고』 권4 제42판 (한국학중앙연구원 장서각 소장본)

약산 오광운이 쓴 묘지명에서도 알 수 있듯 오준은 글을 최립에게 글씨를 한호에게 배웠다. 이 시는 최립이 쓴 서릉시필록(西陵試筆錄)이란 서첩을 보고 감회가 일어 쓴 시이다. 『죽남당시첩』의 다른 시들과 같이 동촌(東村) 김시국(金蓍國) 시의 운자(韻字)를 따라 지었다. 자신의 스승인 동고 선생 문하에서 강학했던 시절을 추억하고, 선생이 해주었던 권면의 말을 바탕으로 자신의 부족함을 새기며 시작(詩作) 정진에 대한 각오를 다지는 내용이다. 내용 면에서 중요한 것은 시 본문보다 오히려 뒤에 작은 글씨로 붙인 후지(後識)에 있다. 여기에는 자신이 간이 최립으로부터 언제 어떤 내용의 문학 공부를 했는지가 기록되어 있다. 또 이 시를 지으며 활용한 최립의 원래 시구가 기재되어 있기도 하다. 모두 오준 문학의 연원을 확인할 수 있는 소중한 자료다.

▲오준(吳竣) 필(筆) 〈동고(東皐) 선생의 서릉시필록(西陵試筆錄)을 읽고 감회가 일어 짓다[閱東皐先生西陵試筆錄感而賦之]〉이 수록된 경남대학교 데라우치문고 소장 『죽남당시첩』 제13~16면

▲재구성한 오준 필 〈동고 선생의 서릉시필록을 읽고 감회가 일어 짓다[閱東皐先生西陵試筆錄感而賦之]〉 전체

글씨에서 우선 눈에 띄는 점은 글자 전체의 모양이 취하는 체세(體勢)다. 칠언율시인 시 본문 부분에서, 한 행에 일곱 글자를 일정하게 썼기에 자칫 단조로워지기 쉬웠을 화면 배치에, 각 글자의 체세에 변화를 주며 다양한 율동감을 부여했다. 본문 첫 행의 ‘고(皐)’는 윗부분의 ‘자(自)’가 위아래로 길고 아래 중심을 내리긋는 세로획도 길기 때문에 글자가 자연스레 전체적으로 길어졌다. 그러나 본문 제3행(작품 전체로 보면 제5행)의 ‘회(回)’나 본문 제6행의 ‘정(正)’ 등 체세가 낮은 글자도 많다. 그런데 단순히 글자 자체가 상하로 길 수밖에 없거나 획수가 적어 납작하기 쉬워 이러한 체세를 취한 것이 아니라, 글씨를 쓴 이가 의식적으로 체세를 조정했음을 짐작케하는 경우도 있다. 본문 제5행(작품 전체로 보면 제7행)의 다섯 번째 글자인 ‘난(難)’은 전체적으로 정방형에 수렴되도록 높이를 억제했다. 난은 많이 쓰이는 글자이며 상황에 따라 상하로 긴 자형을 취하는 것이 얼마든지 가능하다.

▲고(皐) (제3행 제2자) (좌) / 난(難) (제7행 제5자) (우)

배세(背勢)와 향세(向勢), 즉 글자 가운데가 약간 오목하여 근엄한 기운을 주도록 하는 것과 조금 볼록하게 하여 원만한 느낌을 주는 체세 또한 잘 섞어 구사하고 있다. 본문 제1행(전체 제3행) 마지막 글자인 ‘원(園)’과 제2행(전체 제4행)의 ‘사(詞)’ 등에서는 가장 오른쪽에 있는 세로획의 배세를 확인할 수 있다. 한편 본문 제3행(전체 제5행)의 ‘회(回)’ 등은 뚜렷한 향세를 띤다. 이렇든 이 시고에서 오준은 자유롭고 유연한 체세를 구사하며 화면 구성에 변화의 묘미를 주었다.

▲원(園) (제3행 제7자) (왼쪽) / 사(詞) (제4행 제3자) (가운데) / 회(回) (제5행 제4자) (오른쪽)

글자 점획의 결합 양상인 결구(結構) 또한 글씨의 인상을 좌우하는 조형미의 중요 요소다. 결구의 소밀(疏密)에 따라 글씨 전체의 인상은 크게 바뀐다. 제목 제2행의 ‘록(錄)’은 획수가 비교적 많은 글자여서 자칫 빽빽한 느낌을 주기 쉽다. 그러나 여기에서는 점획으로 가득 찬 내부의 공간을 최대한 균일하게 분할하여 답답한 느낌을 주지 않도록 조정했다. 좌변의 ‘金’과 우방의 ‘彔’ 사이에 놓일 수밖에 없는 공간은 金의 끝과 彔의 시작을 잇는 가는 허획(虛畫)의 사선으로 가로질러 이어서 단절감을 상쇄시키는 운용의 묘를 보이기도 했다. 본문 제6행(전체 제8행) ‘정(正)’ 또한 위의 가로획과 아래의 ‘止’ 사이를 충분히 띄워 여유를 주면서도 허획으로 자연스럽게 이어주고 있다. 이렇듯 능숙한 결구 운용을 보여주는 글자가 여럿 있어서 작품 전체에 활기를 불어넣어주고 있다.

▲록(錄) (제2행 제2자) (좌) / 정(正) (제8행 제5자) (우)

행서는 해서처럼 구성이 엄격하지도 않고 초서처럼 판독이 난해하지도 않아 획의 운용을 감상하기에 가장 적합한 서체다. 행서로 쓰인 이 시고의 여유롭고 우아한 운필은 명필이었던 오준의 글씨 중에서도 발군에 속한다. 필획은 전편에 걸쳐 일관되게 매끄럽고 부드럽다. 이는 오준의 필력이 갖춘 수준을 잘 보여준다. 이러한 운필로 인해 필획은 전반적으로 무척 우아한 느낌을 준다. 그러나 우아하긴 해도 연미(軟媚) 즉 약하고 어여쁨 일변도로 흐르지 않았다. 이를 가능하게 한 원동력으로 무엇보다 획의 굵기를 들 수 있다.

‘사(詞)’는 司 안쪽의 一과 口가 다소 가늘긴 하지만 이를 둘러싼 言과 司의 바깥이 모두 굵고 힘차다. ‘지(紙)’와 ‘음(音)’은 전형적인 행서로서 유려한 운필을 선보이고 있다. 그러나 글자 전체를 흐르는 일필(一筆)의 획이 실획과 허획 모두 계속하여 굵고 힘차서 필획이 힘을 지니고 있다. 이 시고의 글씨들은 전반적으로 고른 굵기를 가진 튼튼한 획을 가진다.

▲(왼쪽부터 차례로) 사(詞) (제4행 제3자) / 지(紙) (제5행 제7자) / 음(音) (제6행 제2자) / 백조(百鳥) (제4행 제5, 6자)

또한 여기에는 행서이면서 해서적 획을 갖춘 경우도 있다. ‘조(鳥)’의 마지막 획은 해서의 ‘한 일(一)’과 같이 처리되어 있다. 이 획은 바로 위의 글자인 ‘백(百)’의 첫 획과 조응한다. 이 획으로 인해 글자 전체의 인상이 무척 강인해졌다.

이렇듯 획이 유약하지 않고 필력을 바탕으로 한 힘을 갖추고 있어 힘차지만, 그러면서도 글씨가 전반적으로 매우 유려하다. 이 유려함의 원천에 획의 회전운동이 있다. 이 운동은 대체로 시계 방향의 둥근 회전을 이룬다.

▲이(而) (제2행 제4자) (왼쪽) / 음(音) (제6행 제2자) (가운데) / 준(尊) (제6행 제7자) (오른쪽)

▲훤(喧) (제4행 제7자) (왼쪽) / 각(覺) (제8행 제2자) (가운데) / 최(最) (제8행 제1자) (오른쪽)

이(而)와 음(音), 그리고 준(尊) 모두 마지막 부분의 처리 방식에 일맥상통하는 면이 있다. 모두 글자의 아랫부분을 크게 둥글게 돌린 후 마지막에 다시 작은 회전을 주었다. 이(而)는 가로획을 길게 긋다가 급격한 커브를 그리며 둥글게 마무리한 후 안쪽의 두 획을 두 개의 점으로 처리했는데, 이 두 점 사이를 자연스럽게 잇고 마지막 점을 둥글게 돌려 바깥쪽의 호(弧)와 호응을 이루도록 했다. 음(音)은 둥글고 큰 호와 마무리의 점으로 아랫부분이 구성된다. 그런데 이 점이 다음 글자로 이어지며 또 아주 작은 호를 그리며 둥근 운동의 기세를 잇고 있어 이채롭다. 준(尊)은 글자 전반적으로 둥근 운동이 많다. 특히 아랫부분의 큰 호의 동세가 글자 전체의 인상에 강한 영향을 주고 있다. 크게 둥글게 돌린 후에는 다시 작은 회전을 주어서 마지막까지 동세의 일관성을 유지하고 있다. 훤(喧)과 각(覺)에서도 준과 같이 작은 동그라미가 보인다. 각(覺)은 아랫부분의 견(見)에서 큰 원호를 그린 후 안쪽에 다시 작은 동그라미를 두어 동세를 더욱 강하게 했다. 훤(喧)의 경우도 亘의 日에서 같은 모양이 보인다. 최(最)는 원래 둥근 동세를 보일 일이 없는 글자다. 그런데 여기에서는 取의 마지막 又의 크기를 키우며 훌륭한 회전 운동을 짓고 있다. 이는 일반적인 서사에서는 보기 힘든 것이다.

부드러운 곡선의 회전은 반대 방향으로도 나타난다.

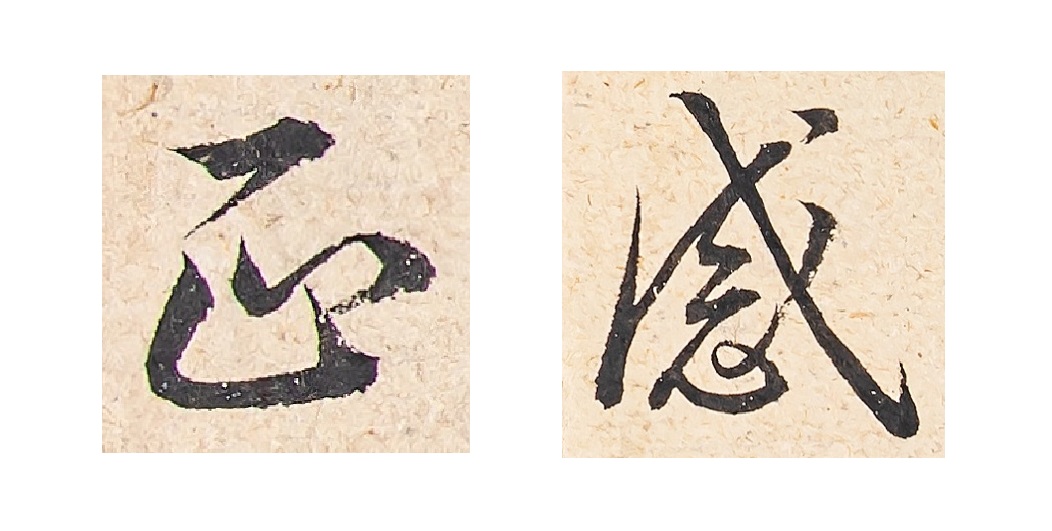

▲정(正) (제8행 제5자) (좌) / 감(感) (제2행 제3자) (우)

정(正)의 제2획의 시계 반대 방향의 전절(轉折)은 각이 서 있지 않다. 이 유연한 전(轉)은 무척 우아한 율동미를 보인다. 이 부분의 동세는, 위의 제1획 가로획과 사이가 크게 벌어져 결구에 여유의 미감을 주는 측면, 그리고 제3획과 제4획 2개의 점이 유려한 연결을 이루며 율동감을 보이는 측면이 결합되어, 아정하면서도 변화미가 있고 우아하면서도 단정한 미감을 이루는 데 크게 기여하고 있다. 제목 둘째 행의 감(感)은 아래의 심(心)에서 재미있는 운동을 보인다. 마지막 2개의 점의 돌림은 작은 동그라미의 역회전을 보이면서 글자 마지막 획을 긋기 위해 위로 올라가고 있다.

모나지 않은 부드러운 처리는 전절뿐 아니라 획 그 자체에서도 나타난다. 오른쪽 아래로 비스듬히 내린 획 즉 영자팔법의 책(磔)에 해당하는 획은 예서나 해서에서는 길게 뻗은 꼬리를 지닌 파임으로 나타나는 것이 일반적이며 행서도 그런 경우가 적지 않다. 그러나 여기에서는 이 획이 둥그스름하게 부드러운 수필(收筆)로 마무리된 경우가 상당히 자주 보인다. 동(東)과 재(災), 그리고 최(最)의 마지막 획의 둥그스름한 마무리가 그러하다. 이러한 마무리는 근본적으로 개방된 결구를 가진 이 글자들에 수렴 혹은 내향(內向)의 동세를 주어 안정감을 선사한다.

▲동(東) (제1행 제2자) (왼쪽) / 재(災) (제5행 제5자) (가운데) / 최(最) (제8행 제1자) (오른쪽)

|

죽남 오준의 이 글씨를 거대한 성취를 이룬 예술작품이라 할 수는 없다. 개성 넘치는 유니크한 글씨도 아니다. 그러나 예술이 꼭 위대하고 거창해야 하는가? 반드시 남과 다른 특이한 성질을 가져야만 하는가? 여기에 쓴 시는 스승의 시구를 인용하여 구성한 조용한 헌사다. 글씨 또한 그 내용처럼 평이하고 편안하다. 개성이 적어 딱 짚어 무엇이 좋다 이야기하기는 힘들다. 그러나 그렇다고 이 글씨가 훌륭하지 않다고는 할 수 없다. 그의 글씨가 보인 전아함은 그 성취의 수준이 매우 높다. 이 시고와 같은 행서 묵적의 우아함과 유려함은 고금에 짝을 찾기 힘들 정도다. 마음껏 개성을 펼치기엔 제약이 많은 예술 공간이기에 단아함과 유려함을 이루기 위한 조정과 분투가 더욱 놀랍다. 스승에 대한 존경과 그리움을 담은 작은 공간에 가만히 그러나 최선을 다해 깃들인 저 우아한 운필 속에 조선 중기 서예의 가장 큰 성취가 있다.

|

|

*자료를 제공해주신 경남대학교 박물관에 감사드립니다.

*참고 문헌:

『(경남대학교 박물관 데라우치문고 소장) 한묵림 외 3첩』, 한마고전총서21, 2020년, 경남대학교 박물관, pp.195~241

『한국금석문대계』, 조동원 편, 원광대학교출판국, 1979 『竹南堂稿』. 한국학중앙연구원 장서각 소장 (도서번호: K4-6490)

삼전도비. 일제강점기 촬영 유리건판 사진 “경기광주 중대면 송파리 삼전도비”. 국립중앙박물관 소장 (소장품번호: 건판 17427)

『石峯韓濩楷書帖』. 보물. 서울역사박물관 소장 (유물번호: 서울역사000619) 〈黃庭經〉 탁본. 宋拓晉唐小楷冊 晉王羲之書黃庭經. 대만 타이베이 국립고궁박물원 소장 (작품번호: 故帖00000800003) 〈樂毅論〉 탁본. 宋拓晉唐小楷冊 王羲之樂毅論. 대만 타이베이 국립고궁박물원 소장 (작품번호: 故帖00000700001) 〈이순신 신도비〉 탁본. 『한국금석문대계』 권2 〈이수광 신도비〉 탁본, 〈칠장사 벽응대사비〉 탁본. 『한국금석문대계』 권5 이완우, 「石峯 韓濩 書藝 硏究」, 한국정신문화연구원 박사학위논문, 1997

|

한국고전번역원 고전번역실 승정원일기번역팀 연구원

'교육 > 고전의 향기' 카테고리의 다른 글

| 팔꿈치의 시간 (0) | 2025.02.06 |

|---|---|

| 목표를 향해 갈 때 (0) | 2025.01.23 |

| 말을 하지 않는 이유 (0) | 2025.01.09 |

| 안전하게 취하는 방법 (0) | 2025.01.06 |

| 나의 상처 보듯 너를 본다 (0) | 2024.12.27 |